2023年10月20日、生まれ育った甘楽町が、オーガニックビレッジ※宣言を行いました。

※オーガニックビレッジとは、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組を進める市町村のこと。農林水産省では、オーガニックビレッジを2025年までに100市町村、2030年までに200市町村創出することを目標に、全国各地での産地づくりを推進している。

出典:農林水産省/https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/organic_village.html

計画の策定が続く中、まずはこの宣言式に向け、これまで甘楽町が行ってきた有機農業の取り組み、現状、そしてこれからを想起させる動画制作をご依頼いただき、宣言式にて上映いただきました。

歳を重ね健康志向が高まってくると、有機、オーガニック、無農薬、無化学肥料、無添加、無化調…そんな単語が色を付けて見えてくるようになります。しかしそうした農産品を育てる過程や背景や生産者の想いを想像し、あえてそうした商品を手にする消費者はどれだけいるのかと考えさせられる取材となりました。

撮影を進めていくうちに、同級生のご両親が有機農家さんだったことを知ったり、持久走大会で走ったあたりの畑が有機圃場だということを知り、甘楽町の農家さんたちは、ずっと前からその土地に暮らす人々の健康を考え、多くの苦労を重ねながら取り組んでおられたのだなと、感謝の感情が湧き上がってきました。

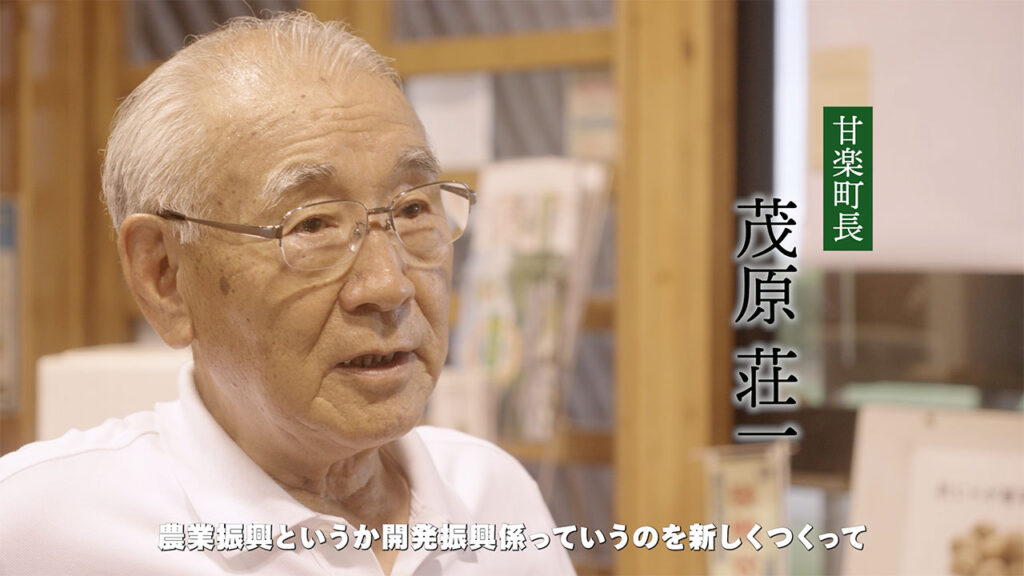

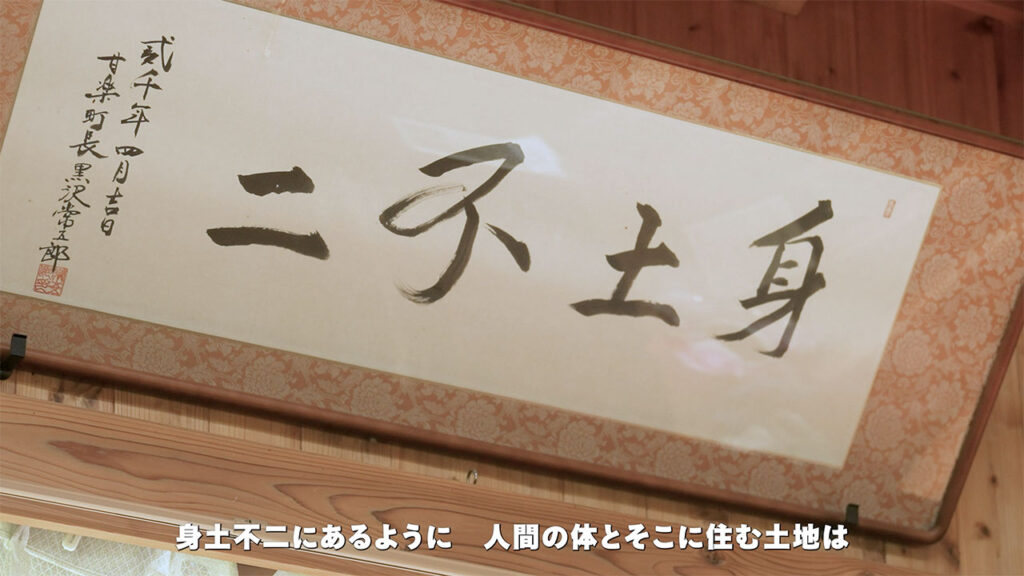

現茂原町長からは、前町長から贈られた「身土不二」という言葉「人間の身体と住む土地は、切り離せない関係にあるんだ」ということを、動画にしっかり取り込んでほしいと、何度もお話しいただきました。

身土不二は、食の解釈では、地産地消やスローフードなどの言葉に通じると思いますが、農業振興に邁進していた頃を懐古し「やっとの思いでここまで来た」と言う町長の言葉に、その想いを伝え続けることの困難と情熱が見え、仏教用語の解釈を交えた「土地環境へのこれまでの行いが、必ず自分の身へ返ってくる」というような戒めにも感じ、ただトレンドに迎合したり、国が進める取り組みにただ乗っかっての宣言ではない、「我らが甘楽町はずっと前からオーガニックビレッジだったんだ」という事実を伝える動画にしなければと、編集作業に務めさせていただきました。

有機農業研究会の創始者吉田恭一さんからは「ちょうど子供が生まれて…」と有機農業を始めたきっかけをお話いただきましたが、(本編には採用していませんが)沈黙の春(レイチェル・カーソン著)や、複合汚染(有吉佐和子著)を読んだことも大きなきっかけになったと話してくれていました。

①②有機農業の動画を制作するにあたりこの2作品を知らないの?とお叱りをうけそうな歴史的名著2つだそうです。沈黙の春にインスパイアされ、虫の存在を必ず何処かに、そして鳥の囀りを随所に入れたいと考えました。

複合汚染が新聞連載されていた期間に自分は生まれたことを知り、書籍を手に取りました。今読んでも気づきや学び、そして今回のメインの取材対象である農家さんたちの心底にあるものへの理解が深まりました。

人類の叡智の蓄積において私たちが陥ってしまった”自分で考えないですむ社会”では、物事の本質や背景が表に出てこず、映像を含めたコンテンツ制作においても、短絡的な表現が横行していると感じています。

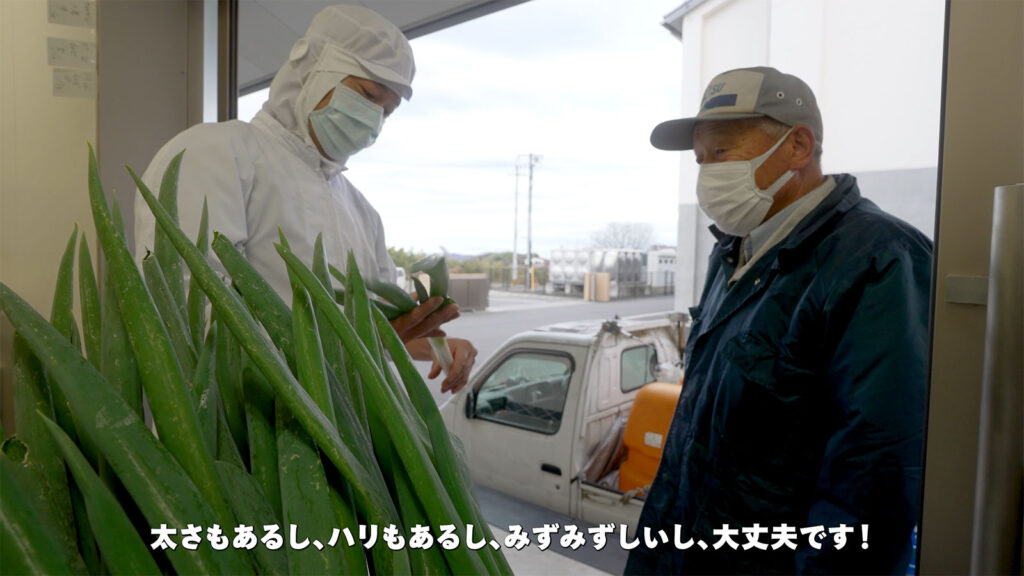

聞こえの良いフレーズやロゴマークを見て安全性を確認できるのも一つですが、取材を進めていくと、育てている人たちの言動に触れることが、何より大きな安心につながると実感。今回お話を聞かせていただいた方々からは「こういう人の育てた野菜を食べたい」と感じるのです。

“とにかく生産者さんたちの顔がたくさん見えるものに”という町の担当者さんの強い要望の真意を理解しました。

③YouTube用サムネイルは、生産者さんたちの人となりが伝わるよう、個別撮影時の笑顔をいっぱいに。

未来へつなぐ有機農業の取り組み動画シリーズ

オーガニックビレッジ宣言式で放映した動画は”有機農業に取り組んできたこれまで”を主題としていましたが、宣言後のこれからの取り組み紹介を目的として、さらに4本の動画を作成させていただけることとなり、道の駅甘楽や甘楽ふるさと館など町外を含めた人々との交流拠点における活動、町民にとって最も身近な学校給食を通じた食育活動、有機農業の担い手として町外から移住され有機農業を営む農家さんの本音、遊休農地を活用した町の今後のヴィジョンのみえる新たな施策有機オリーブのプロジェクトなど、それぞれテーマ別に取材を行い、作成させていただきました。

一つ制作の裏話として、この動画制作において憂慮すべき点は、今回の主役はあくまで有機農家さんやオーガニックビレッジの取り組みに直接関わる方々でなくてはならないということでした。

オーガニックビレッジ宣言をすることが、有機農家以外の農家さんたちにどのような影響を及ぼすのか、最初の打ち合わせの段階から、町の担当者さんもこの悩みをお持ちのようでした。

産業文化祭の様子を撮影に伺った際、農畜産業を営んでいた家で育ち、今は給食センターで子どもたちの食に従事しているという同級生と数年ぶりの再開をしたのですが、彼も同様に甘楽町がオーガニックビレッジ宣言で有機農家さんたちだけがフィーチャーされることを強く心配していました。

なぜなら、甘楽町の多くの慣行農家さんたちは、有機農業ほど厳格でなくとも、行政の定めた基準よりはるかに食の安全や環境を考えた数値で、収量とのバランスを考えた生産をずっと続けているから、だそうです。

毎日のようにそうした生産者さんと対話し、大切に育てた野菜の素晴らしさや彼らの守る農地の尊さを目の当たりにしているからこそ、有機かそうじゃないかで優劣を決められる様にだけはしてはならないのだと、語ってくれました。

余談ですが、彼は小学生の頃、健康優良児表彰を受けてましたし、「インスタント食品だけは口にしちゃだめだよ」と良く話していました。虫歯が1本もなかったのを覚えています(笑)。名は人を表すと言いますが、田や村を守るという名前がすでに身土不二精神を行く存在だなと。

有機栽培が比較的行い易い作物、逆に適さない作物もあります。また決まった量をその日必ず提供しなければならない現場においては、慣行農家さんがバランサーとして町のオーガニックビレッジの取り組みを下支えしていることも忘れてはならない現実です。

オーガニックビレッジの取り組みは、広い意味ではたくさんの方々が関わって成立しているということも伝えなければと考えていたのですが、映像の中で直接この事に触れることが難しくなってしまったのは、自分の力の至らぬところと反省しています。

この取材のスタートは小学校での給食でしたので、もし子どもたちがこの記事にたどり着くことがあったときのため、記しておきたいことがあります。

オーガニック推進が正しい道であることは間違いないと思いますし、また日本のオーガニックが世界的に見てかなり遅れていることも事実です。しかし、オーガニックかそうでないかという極端な考え方にはならないで欲しいと思います。

映像内においては、どうしても有機生産者、有機生産物・加工品にフォーカスしていますが、甘楽町のオーガニックビレッジの取り組みは(もっと大きく言うと地球環境は)、あらゆる人とその行動とつながっています。

レッツオーガニックの名フレーズを生み出した三木理事長が「生活の中に少しでもオーガニックを取り入れてもらいたい」とお話しされていた様に、みんなの”少しでも”の積み重ねが大切で、甘楽町は誰もがちょこっとずつオーガニックに関わりやすい素敵な町です。

食の安全や自然環境を考えるのが難しかったら、水、空気、風景、虫や鳥、動物、野菜、お米…、もっと身近な何でもいい、興味が湧いたものと自分がどうつながっているかを、考えてみて欲しいのです。

そこがオーガニックの一番の根っこです。

この一連の動画が「次のステップへ向かっていく」一つの小さなきっかけになれば幸いです。

最後に、私は甘楽町から転出してしまった身ではありますが、甘楽町民憲章の筆頭に記されている「一、 わたくしたちは、自然を愛し、清澄な空と水をまもり、健康な町をつくります」の一条が、半世紀近く町民にうけつがれ実行されている故郷へ心から敬意を表するとともに、今は町の外側から甘楽町のためにできること、今自分の住む町にとってできること、地球にとって正しい選択を、一つでも多く行っていければと思います。

有機農業研究会の皆様をはじめ、町内の様々な施設で取材・撮影にご協力いただきました関係各位、そして半年以上に及ぶ期間、オーガニックビレッジの取り組みに注力しなければならない中、制作側からの要望にも都度真摯にご対応いただきました産業課農林係の皆様へ、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。